歡迎您訪問“合肥市人妻系列电影環(huán)保科技有限公司”企業官網!

當前位置: 網站首頁 > 新聞動態

聯係我們

公(gōng)司名稱: 合肥市人妻系列电影環保科技有限公司

官方網址: www.aitesenkj.com

聯係電(diàn)話:150-5515-7685

企業固話:0551-64388109

電子郵(yóu)箱:Keposhine@163.com

公司地址:合肥市新站區緯二(èr)路(lù)北(běi)嘉臣(chén)科技園科研樓二(èr)樓

行業資訊

當前位置: 網站(zhàn)首(shǒu)頁 > 新聞動態 > 行業資訊(xùn)

“十四五”三大環保勢(shì)力(lì)齊發力 中小(xiǎo)環保企(qǐ)業如何突圍?

來(lái)源:科柏(bǎi)盛環保 發布時(shí)間:2021-03-08

2020年既是“十三五”規劃的收官之年,亦是“十四五”的開局之年,環保行業發生了翻天(tiān)覆地變化。僅從上市(shì)環保企業發布的公告初步估算,2020年被並購的環保企業將近一百家,涉及金額約150億!而這,還隻是環保行業發(fā)生巨變的冰山一角。

為打好“十四五”的開局之戰(zhàn),環保企(qǐ)業使出渾(hún)身解(jiě)數,使得環保行業在“十三五”末迎來改名、上市、並購等各種高潮,大(dà)量資本(běn)蜂擁而至,原有產業結構被打破,並逐(zhú)漸形成新的產業格(gé)局。

民企+“國資” 行業(yè)新勢力

2018年下(xià)半年開始,隨著融資政策趨緊、債務逾期等原因,環保行業進入資本寒冬,民營環(huán)保企業資金(jīn)壓力不斷增大,為了緩解民營環保企業的(de)資本壓力,相關部門聯合印發了《關於營造更(gèng)好發展環境 支持民營節能(néng)環保企業健康發展的實(shí)施意見(jiàn)》,鼓勵國有企業與(yǔ)民營節能環保企業成立混合所有製公司。

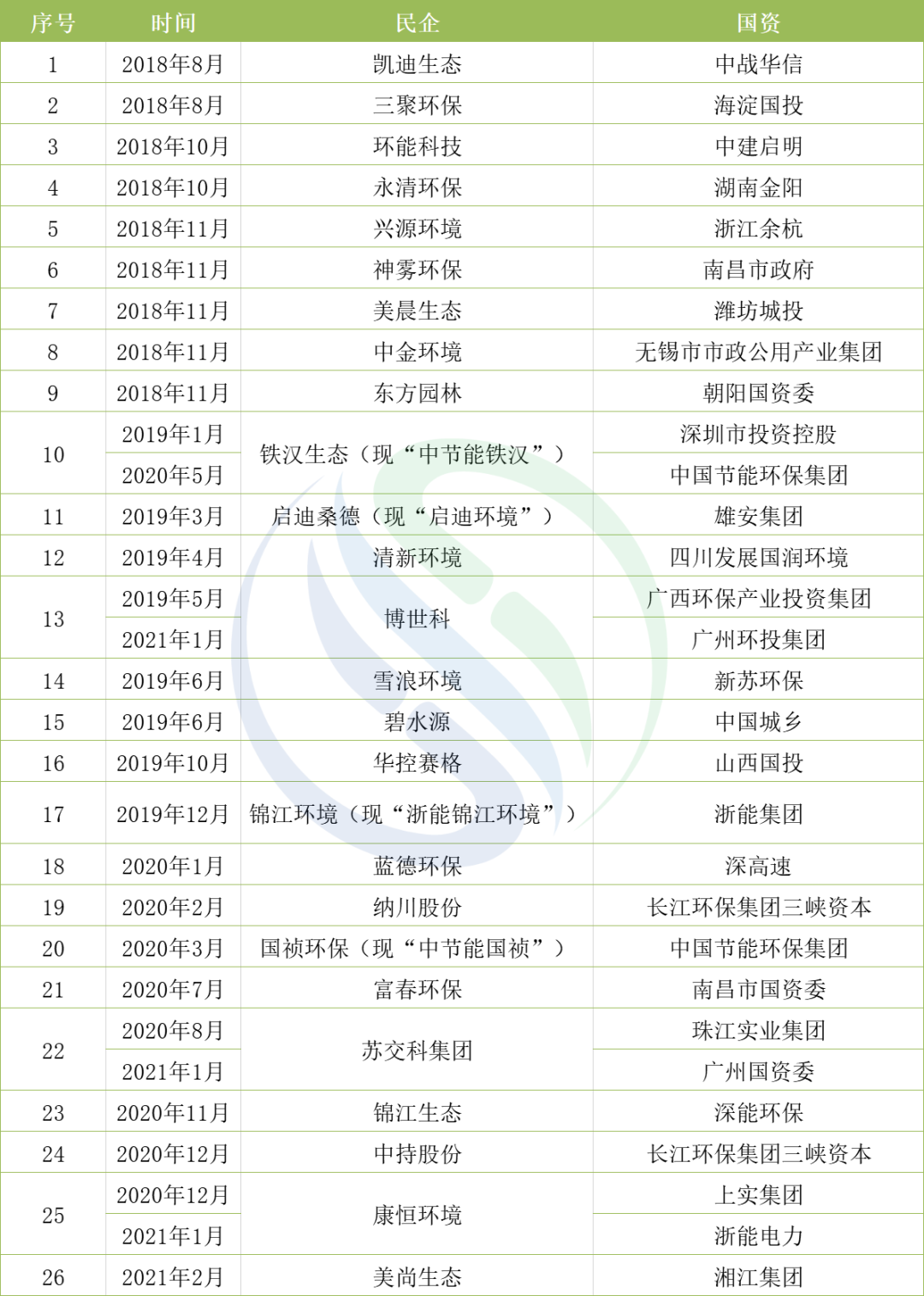

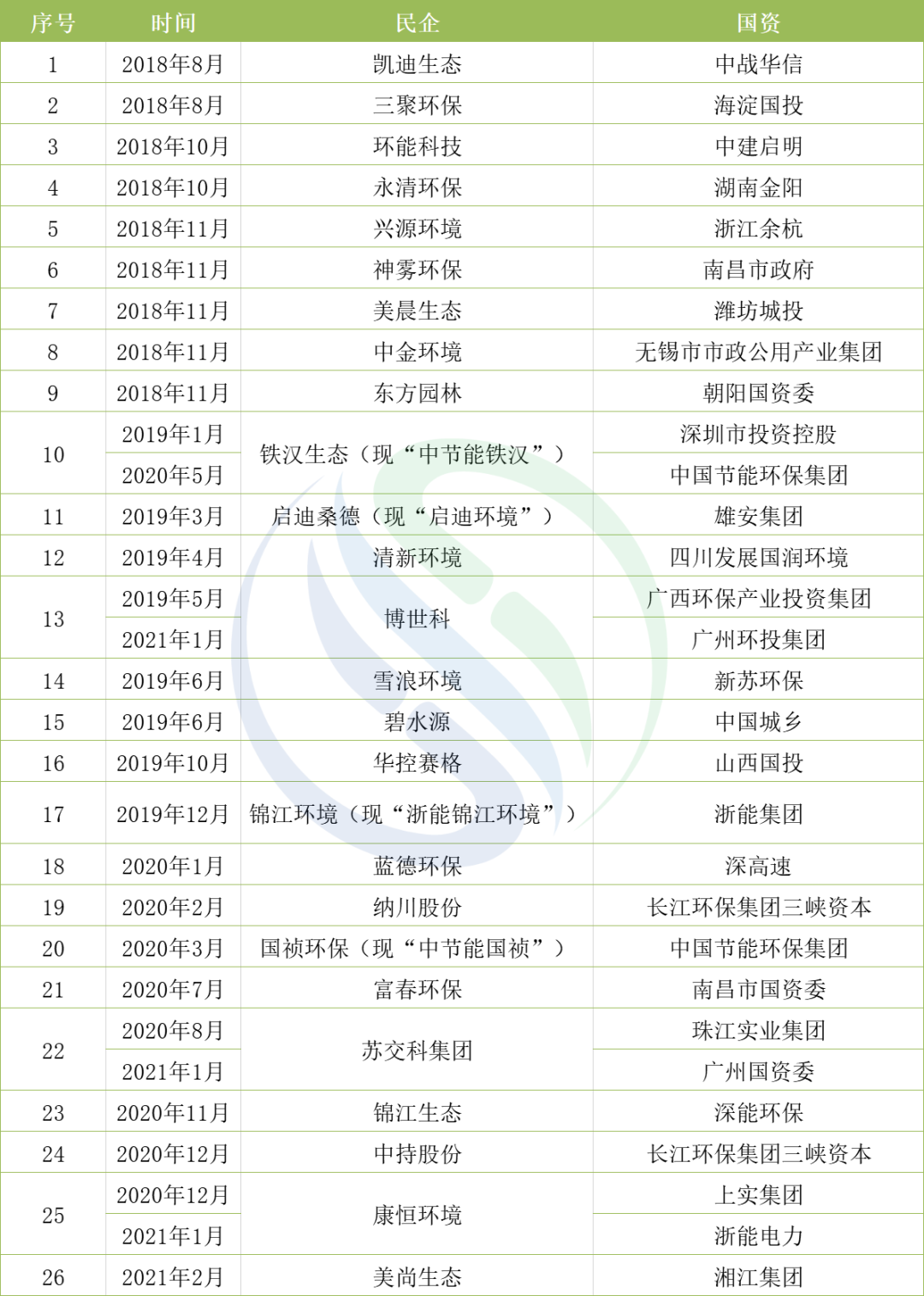

在多家民企危機發酵之際,環保(bǎo)民(mín)企通過股權(quán)轉讓、表決權委托、非公(gōng)開發行股票等方式開始牽手國資,並引(yǐn)來大量國(guó)資進入環(huán)保行業。據不完全統計,2018年至今,已有26家環保民企成(chéng)功(gōng)引(yǐn)入國(guó)有資本,同時(shí)也有博天環境、巴安(ān)水務等引入國資戰投的(de)一波三折。在“十四(sì)五”的開局節點(diǎn),期(qī)待他們早日等來國企白馬,在行(háng)業並購融合(hé)的大趨勢下(xià)朝著更理性、更健康的(de)方向(xiàng)發展。

注:2018年4月,啟迪桑德(現“啟迪環境”)擬以現金人民幣(bì)13億元收購關聯方浦華環保100%股權。2019年4月啟迪環境將旗下“啟迪(dí)桑德水務”和“浦(pǔ)華環(huán)保”兩塊水務資產劃轉(zhuǎn)到在雄安新成立的“雄安浦華水務”全資子公司。故,浦華環保未單獨列入統計之(zhī)中。

隨著國資+民企合作方式的不斷深入,以及在相關政策的幫(bāng)扶下,國資+民企的優勢也不斷凸(tū)顯(xiǎn):

一方麵,民企有技術、人才儲(chǔ)備(bèi)和(hé)業績積累,通過引(yǐn)入國資,充分(fèn)發揮國有資金和資源整合能力,可更好地加強自己在環(huán)保領域的開(kāi)拓能力。

2019年4月(yuè),清(qīng)新環境成(chéng)功引入四川發展國潤環境,清(qīng)新環境*席環境技術專家張開(kāi)元在接受中國大氣網采訪時,用“順(shùn)勢而為、大勢所趨、蓄勢待發”概括了這次“國民”合作的重要意義。對這次國潤環境的入(rù)股(gǔ),張開元很滿意,他(tā)表示,這一合作(zuò)的達成是推(tuī)動公(gōng)司完成更(gèng)大夢想的戰略性選擇。

2019年6月,中交集團和碧水(shuǐ)源正式“牽手”後,碧水源的技術有了更大的用武之地,中交集團也能夠發(fā)揮更大的*骨幹力量的作用,將*大化產生協同效應,對*的生態環(huán)境建設進程帶來重大(dà)的促進作用,從*戰略層麵來(lái)解決*的生態環境問題、中國人的(de)用水問題(tí)。

另一方麵,環保行業作為*支持的新興產業(yè),又有很大市場需求,國資又麵(miàn)臨轉(zhuǎn)型的(de)內在需求,注資環(huán)保(bǎo)已經成為(wéi)國企(qǐ)產業結構升級、資產保值增(zēng)值及地方政府增加營收的*優選項之一。

眾所周知(zhī),我(wǒ)國基建領域已(yǐ)經是一片紅海、競爭相當慘烈,因此很多建築國(guó)企都在尋找新的方向及開拓領域。2019年1月,國資係”中建啟明正式成為環能科技控股股東。入主環能科技不(bú)久,中建水務就迎來突破。2020年5月,中建水務環保有限公(gōng)司成功中標合肥市北城片區汙水管網及智慧平台建(jiàn)設項目,該項(xiàng)目是中建水務環保獨立承接(jiē)的*個智慧運營項(xiàng)目,實現了在運營項目(mù)領域(yù)的突破。

“國(guó)民”雙方整合以後(hòu),將會充分發揮彼此之間的優勢,進一步提高行業服務質量,推動環保行(háng)業向更高質量(liàng)發展。同時,環保產業正(zhèng)從民營為主走向國資主導的新格局。

央企“野蠻”進入(rù)

除了“國民”合作之外,還有一股環保力量也不容忽視。十八大以來,不少(shǎo)央企開始進軍環保產業,並成為行業的主力軍,他們,因為實力雄厚、資(zī)質(zhì)齊全、基建(jiàn)能力強大,也被行業人(rén)士稱為“野蠻人”。

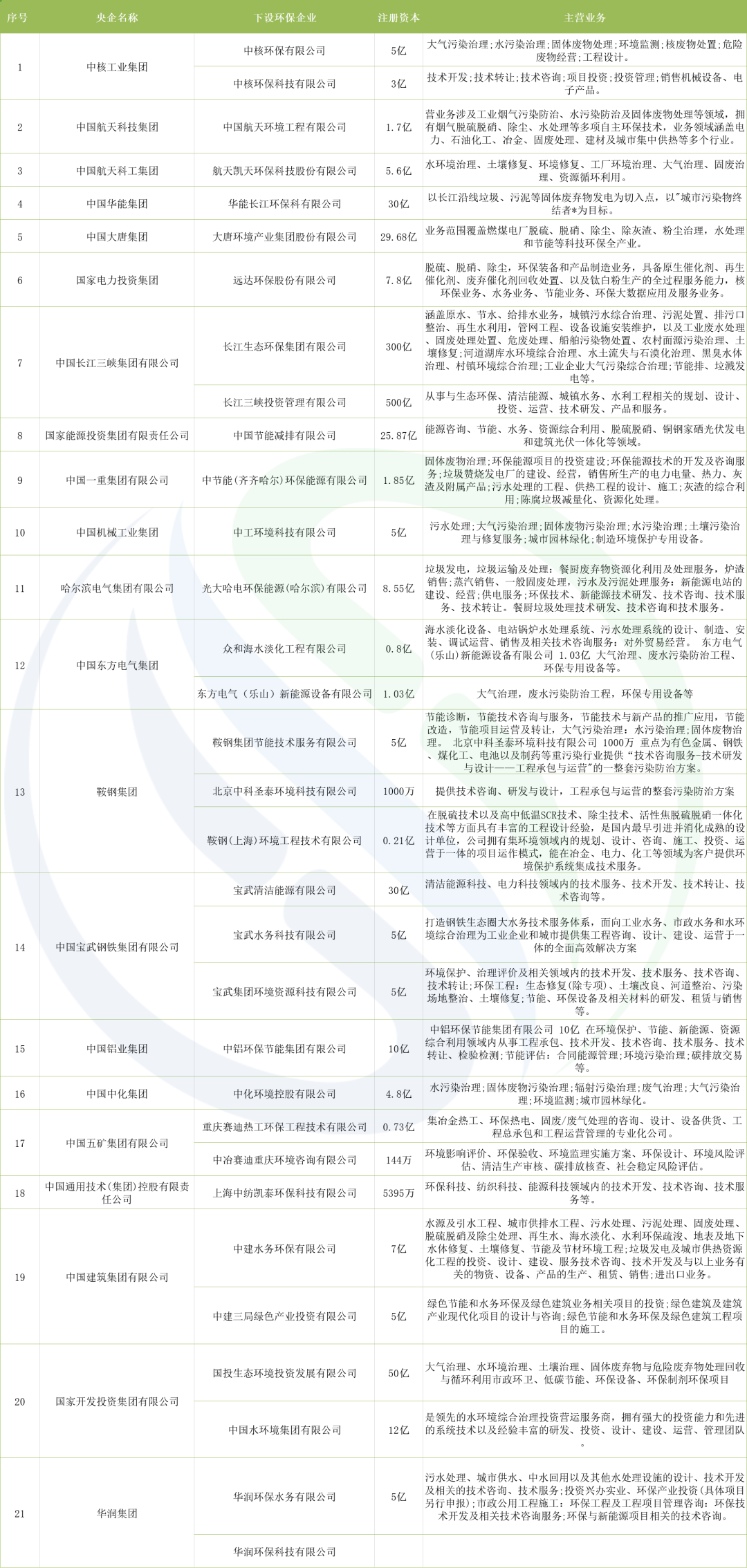

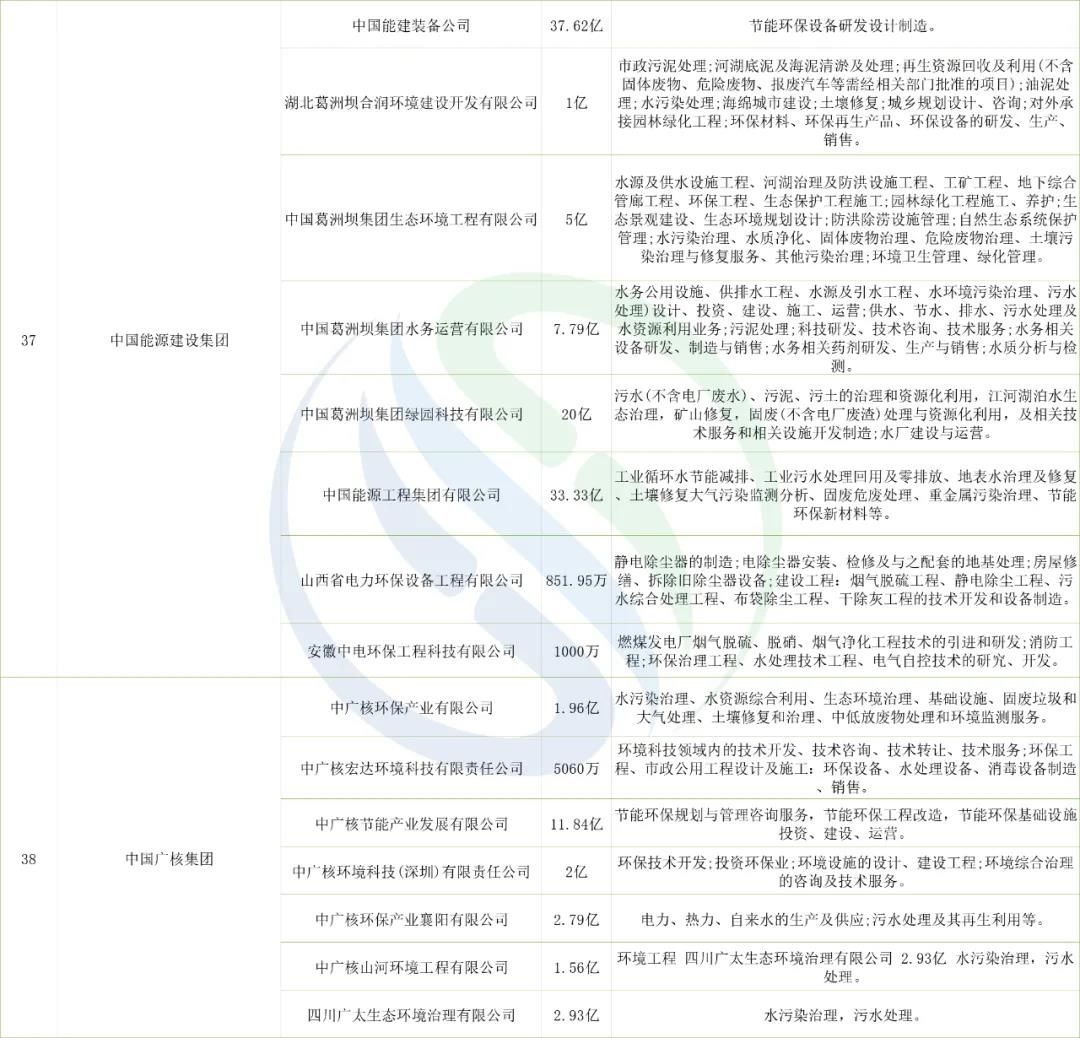

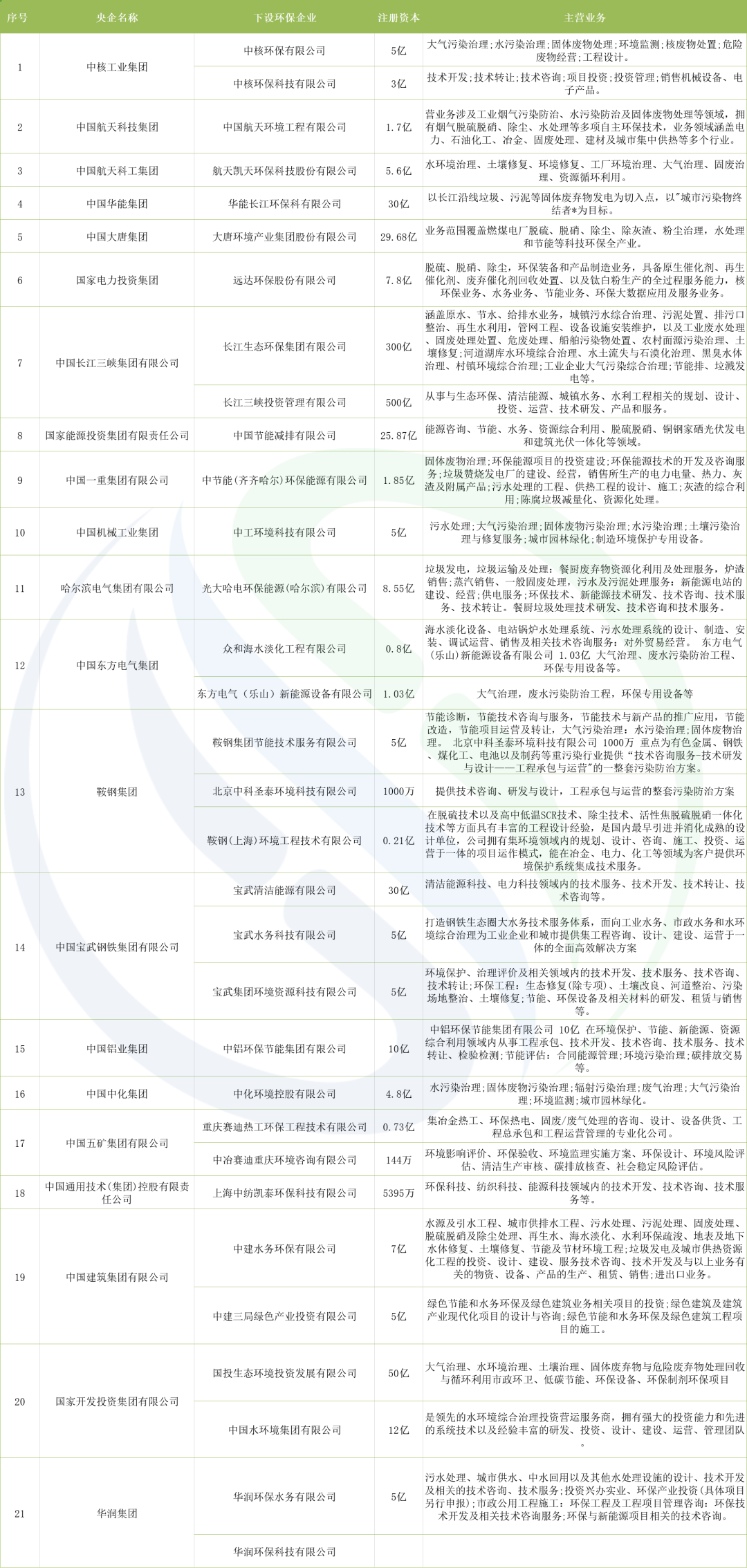

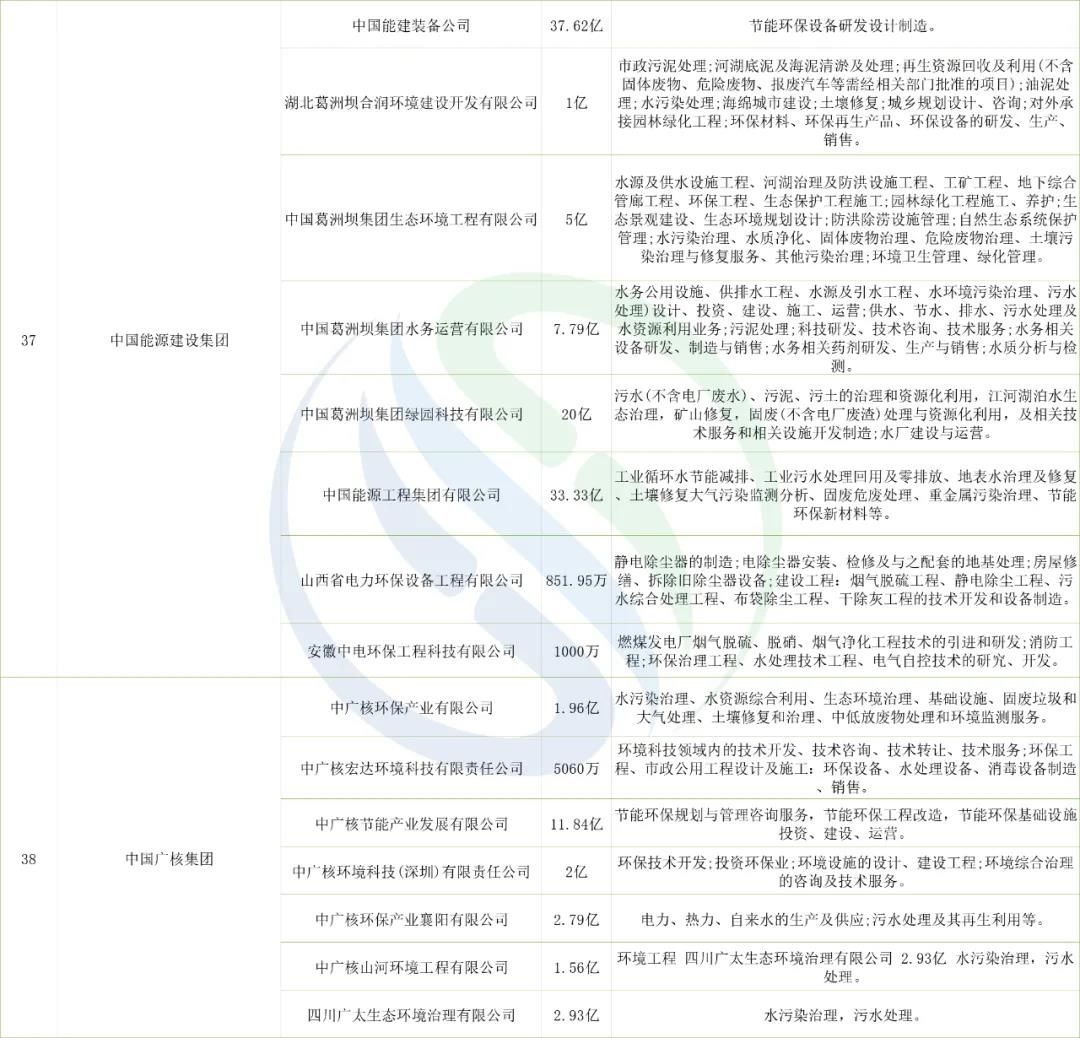

據了解,截止目前在國務院公(gōng)布的(de)97家(jiā)“央企名錄”中,已(yǐ)有38家央企下設專(zhuān)門的生態環保公司,占(zhàn)比39.18%,具體情況如下表所示:

這(zhè)些央企主要分為四類(lèi),1、建築工程類;2、機械製造類(lèi):3、工業類;4、金融(róng)類。其中,基建類央企*為突出,他們不止進入環保(bǎo)領域,還全部設立了下屬環保企業,進一步強化了其在環保行業的專業(yè)能力。

一家央企下屬多家環保公司,已逐漸成為常態,但央(yāng)企進軍環保,卻並非盲目擴張,他們均是有備而來,而且(qiě)起點高,標準高,眼界高。

他們具有足夠的(de)能(néng)力,一(yī)出手(shǒu)就是業務標杆,甚至通過平台運作,全麵布局,在較短時(shí)間內就具備全產業鏈的服務能力。一定程度(dù)上(shàng),他(tā)們的進入,不僅(jǐn)會整體提升我國生(shēng)態環境的治理(lǐ)水平,同時也將深度影響我國環保行業的產業格局!

對(duì)於央企來說,治汙不再是單個項目的事(shì)情,比如,中節能鐵漢提出的“生態環境綜合服務商”,中交環保提出的“區(qū)域和(hé)流域環境治理綜合開發服(fú)務商(shāng)和整體(tǐ)解決方案提供商”,長江生態環保集團提出(chū)的“生態城市運營商”,都將服務(wù)範圍上升至了流域治理、區域治理、係統治(zhì)理(lǐ)這一層麵,而且,這一(yī)模式,可能成為解決環境綜合整治和流域(yù)治(zhì)理的主流模式。

地(dì)方環保艦隊勢力(lì)持續增強

隨(suí)著環保監管考核的日(rì)趨變嚴,相關治理要(yào)求也在不(bú)斷提高,在此背景下,省級相關部門為更好地協同治理,將地方相關國有資產在技術、資源(yuán)、渠道等方麵進(jìn)行整(zhěng)合,組建地方級環保艦隊,實現地域內(nèi)資源優勢互補,從而提升環(huán)境治理能力與效力(lì)。

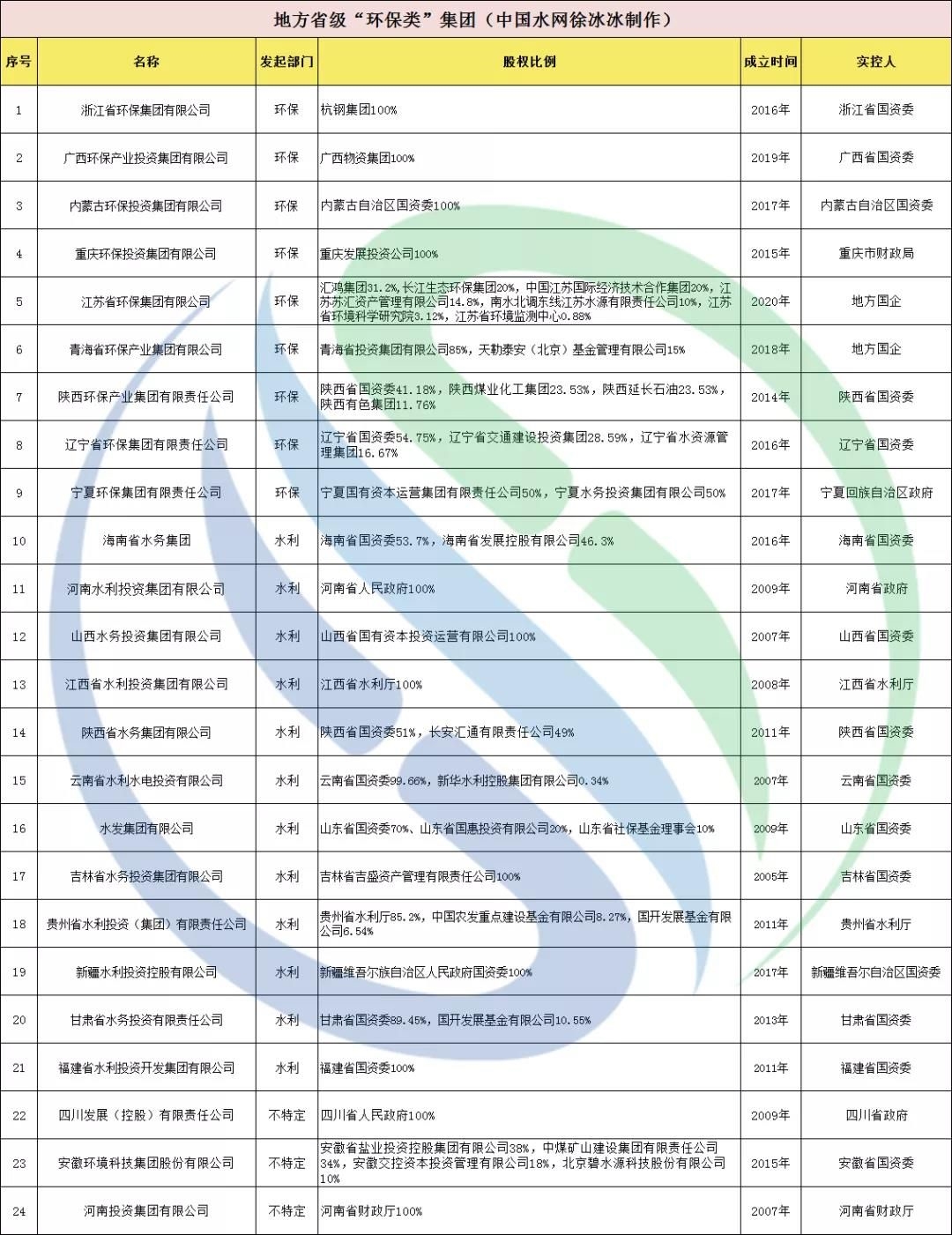

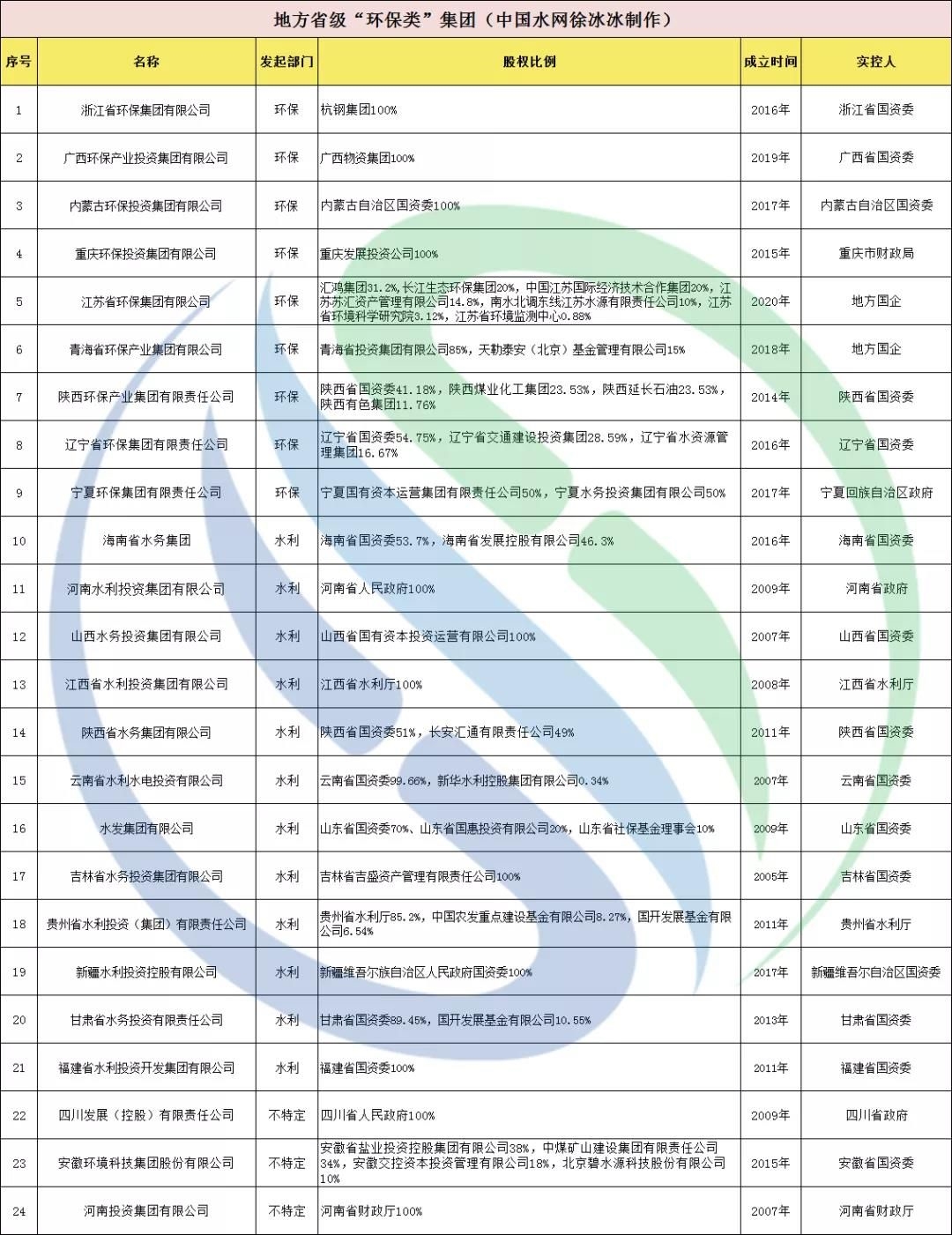

截至2020年6月,中(zhōng)國水網不完全梳(shū)理了近年來成立的省級“環保類”集團:

根據其發起部門、股東結構和業(yè)務類型,我們將這24家省級環保集團有(yǒu)劃分(fèn)為(wéi):水利型、環保(bǎo)型、不特定型。其中水利(lì)型12家,環保型9家,不特定型3家。同(tóng)時,這(zhè)24家省(shěng)級(jí)環保集團(tuán)還具有(yǒu)濃厚的(de)地方政府背景:省國資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財政廳(局)2家以及地方國企2家。

這些省級環保集團大多為(wéi)“全產業鏈條”發展模式,業務綜合性強(qiáng),他們不(bú)僅打通了(le)環保產(chǎn)業鏈(liàn)條上的孤點、痛點、難點,還推動(dòng)了生態環境治理(lǐ)的核心(xīn)技術(shù)、核心產品、核心服務的發(fā)展,在環保產(chǎn)業高質量發展方麵發揮了“領頭羊”的(de)示範引領作用。

可以預見,未來,無論是國資+民企,還是央企、地方環保集團其陣營都將會持續擴大、實力也將繼續增強(qiáng),“強者恒強(qiáng)”或許已經(jīng)勢(shì)不可擋!

中小環保企業如何突圍?

十三五末,國資+民企、央企、地方環保集(jí)團三股新勢力已悄然(rán)形成,且仍在壯大(dà)之中,國資入主民企的互補整合,雖然豐富了行業投資的來源,但同時也影響了行(háng)業已經形成的市場規則和格局,尤其是對中小環保企業的(de)影響,將格外明顯。

“十四五”期間,這三股新勢力,必將同時發力,掀起一股環境治理的新(xīn)高潮!同時,新的產業格局(jú)下,環保行業的“馬太效應”將會愈發明(míng)顯,中小環保(bǎo)企業的生存空間(jiān)將會受到極大挑戰!

甚至有人擔憂,環保行業,已再無“小而(ér)美”!麵對環保行(háng)業新格局下三大勢力的集體發(fā)力,中小環保企(qǐ)業又該如(rú)何突圍?

路徑一:對(duì)於在夾縫中求生的中小環保企業(yè)來說,要專(zhuān)注於“小而美”的市場,避免與行(háng)業巨頭在(zài)環(huán)保市場、區域(yù)等方麵(miàn)直接去進行激烈競爭,而是要在細分、新興領域,做好客(kè)戶服務、渠道維護、產品創新,構築企業核心競爭力。

路徑(jìng)二:尋求特色業務(wù),形成品牌效應,帶動主營業務發展(zhǎn)。這類業務雖未必可以直接為公司創造利益或收(shōu)益有限,但其特(tè)點是經營範圍廣泛,較易形成品牌(pái)知名度,除了能塑造良好的公(gōng)司形象外,還可(kě)獲取客戶信息,篩選客戶,開闊銷(xiāo)售渠道,從而在充分競爭的市場中形成競爭力。

路徑三:做好客戶的二次開發,對於中小環保企業來說,開發新客戶的成(chéng)本(běn)遠遠大於維護老客戶的成本,不管是在站在企業利潤還是企業(yè)發展的角度來看,都要重視老客戶的服務和維護,尤其是要做(zuò)好售後服務,完善售後服務體係,這樣不僅可以贏(yíng)取老客戶的信任,還能留住(zhù)老客戶。

路徑四:創(chuàng)新,包括技術、產(chǎn)品、商業模式(shì)、運營管理等多個(gè)方麵,而無論哪個方麵的創新,往往都會轉化成該企業的核心競爭力,是(shì)企業生存乃至發展壯大的終極武器。尤其對於中小環保企業來說,無論多(duō)難,也不能停下創(chuàng)新的腳步,因為,它就如逆水行(háng)舟,不進則退!

俗話說,“尺有所長,寸有所短”,作為環保全產業鏈中必不可少(shǎo)的一環,中小環保企(qǐ)業對整個產業(yè)鏈條的(de)孕育、誕生和壯(zhuàng)大都起到了非常關(guān)鍵的作用。一(yī)個行業要健康發展,不僅要依賴於行業龍頭的引領,還需(xū)要大量的中小企業來支撐發展。所以,無論何時,小而(ér)美,它都在!

為打好“十四五”的開局之戰(zhàn),環保企(qǐ)業使出渾(hún)身解(jiě)數,使得環保行業在“十三五”末迎來改名、上市、並購等各種高潮,大(dà)量資本(běn)蜂擁而至,原有產業結構被打破,並逐(zhú)漸形成新的產業格(gé)局。

民企+“國資” 行業(yè)新勢力

2018年下(xià)半年開始,隨著融資政策趨緊、債務逾期等原因,環保行業進入資本寒冬,民營環(huán)保企業資金(jīn)壓力不斷增大,為了緩解民營環保企業的(de)資本壓力,相關部門聯合印發了《關於營造更(gèng)好發展環境 支持民營節能(néng)環保企業健康發展的實(shí)施意見(jiàn)》,鼓勵國有企業與(yǔ)民營節能環保企業成立混合所有製公司。

在多家民企危機發酵之際,環保(bǎo)民(mín)企通過股權(quán)轉讓、表決權委托、非公(gōng)開發行股票等方式開始牽手國資,並引(yǐn)來大量國(guó)資進入環(huán)保行業。據不完全統計,2018年至今,已有26家環保民企成(chéng)功(gōng)引(yǐn)入國(guó)有資本,同時(shí)也有博天環境、巴安(ān)水務等引入國資戰投的(de)一波三折。在“十四(sì)五”的開局節點(diǎn),期(qī)待他們早日等來國企白馬,在行(háng)業並購融合(hé)的大趨勢下(xià)朝著更理性、更健康的(de)方向(xiàng)發展。

民企(qǐ)引入國資統計表(如有遺漏(lòu),歡迎留(liú)言補充)

注:2018年4月,啟迪桑德(現“啟迪環境”)擬以現金人民幣(bì)13億元收購關聯方浦華環保100%股權。2019年4月啟迪環境將旗下“啟迪(dí)桑德水務”和“浦(pǔ)華環(huán)保”兩塊水務資產劃轉(zhuǎn)到在雄安新成立的“雄安浦華水務”全資子公司。故,浦華環保未單獨列入統計之(zhī)中。

隨著國資+民企合作方式的不斷深入,以及在相關政策的幫(bāng)扶下,國資+民企的優勢也不斷凸(tū)顯(xiǎn):

一方麵,民企有技術、人才儲(chǔ)備(bèi)和(hé)業績積累,通過引(yǐn)入國資,充分(fèn)發揮國有資金和資源整合能力,可更好地加強自己在環(huán)保領域的開(kāi)拓能力。

2019年4月(yuè),清(qīng)新環境成(chéng)功引入四川發展國潤環境,清(qīng)新環境*席環境技術專家張開(kāi)元在接受中國大氣網采訪時,用“順(shùn)勢而為、大勢所趨、蓄勢待發”概括了這次“國民”合作的重要意義。對這次國潤環境的入(rù)股(gǔ),張開元很滿意,他(tā)表示,這一合作(zuò)的達成是推(tuī)動公(gōng)司完成更(gèng)大夢想的戰略性選擇。

2019年6月,中交集團和碧水(shuǐ)源正式“牽手”後,碧水源的技術有了更大的用武之地,中交集團也能夠發(fā)揮更大的*骨幹力量的作用,將*大化產生協同效應,對*的生態環(huán)境建設進程帶來重大(dà)的促進作用,從*戰略層麵來(lái)解決*的生態環境問題、中國人的(de)用水問題(tí)。

另一方麵,環保行業作為*支持的新興產業(yè),又有很大市場需求,國資又麵(miàn)臨轉(zhuǎn)型的(de)內在需求,注資環(huán)保(bǎo)已經成為(wéi)國企(qǐ)產業結構升級、資產保值增(zēng)值及地方政府增加營收的*優選項之一。

眾所周知(zhī),我(wǒ)國基建領域已(yǐ)經是一片紅海、競爭相當慘烈,因此很多建築國(guó)企都在尋找新的方向及開拓領域。2019年1月,國資係”中建啟明正式成為環能科技控股股東。入主環能科技不(bú)久,中建水務就迎來突破。2020年5月,中建水務環保有限公(gōng)司成功中標合肥市北城片區汙水管網及智慧平台建(jiàn)設項目,該項(xiàng)目是中建水務環保獨立承接(jiē)的*個智慧運營項(xiàng)目,實現了在運營項目(mù)領域(yù)的突破。

“國(guó)民”雙方整合以後(hòu),將會充分發揮彼此之間的優勢,進一步提高行業服務質量,推動環保行(háng)業向更高質量(liàng)發展。同時,環保產業正(zhèng)從民營為主走向國資主導的新格局。

央企“野蠻”進入(rù)

除了“國民”合作之外,還有一股環保力量也不容忽視。十八大以來,不少(shǎo)央企開始進軍環保產業,並成為行業的主力軍,他們,因為實力雄厚、資(zī)質(zhì)齊全、基建(jiàn)能力強大,也被行業人(rén)士稱為“野蠻人”。

據了解,截止目前在國務院公(gōng)布的(de)97家(jiā)“央企名錄”中,已(yǐ)有38家央企下設專(zhuān)門的生態環保公司,占(zhàn)比39.18%,具體情況如下表所示:

央企下屬環保企業統計表(如有遺漏,歡(huān)迎留言補充)

這(zhè)些央企主要分為四類(lèi),1、建築工程類;2、機械製造類(lèi):3、工業類;4、金融(róng)類。其中,基建類央企*為突出,他們不止進入環保(bǎo)領域,還全部設立了下屬環保企業,進一步強化了其在環保行業的專業(yè)能力。

一家央企下屬多家環保公司,已逐漸成為常態,但央(yāng)企進軍環保,卻並非盲目擴張,他們均是有備而來,而且(qiě)起點高,標準高,眼界高。

他們具有足夠的(de)能(néng)力,一(yī)出手(shǒu)就是業務標杆,甚至通過平台運作,全麵布局,在較短時(shí)間內就具備全產業鏈的服務能力。一定程度(dù)上(shàng),他(tā)們的進入,不僅(jǐn)會整體提升我國生(shēng)態環境的治理(lǐ)水平,同時也將深度影響我國環保行業的產業格局!

對(duì)於央企來說,治汙不再是單個項目的事(shì)情,比如,中節能鐵漢提出的“生態環境綜合服務商”,中交環保提出的“區(qū)域和(hé)流域環境治理綜合開發服(fú)務商(shāng)和整體(tǐ)解決方案提供商”,長江生態環保集團提出(chū)的“生態城市運營商”,都將服務(wù)範圍上升至了流域治理、區域治理、係統治(zhì)理(lǐ)這一層麵,而且,這一(yī)模式,可能成為解決環境綜合整治和流域(yù)治(zhì)理的主流模式。

地(dì)方環保艦隊勢力(lì)持續增強

隨(suí)著環保監管考核的日(rì)趨變嚴,相關治理要(yào)求也在不(bú)斷提高,在此背景下,省級相關部門為更好地協同治理,將地方相關國有資產在技術、資源(yuán)、渠道等方麵進(jìn)行整(zhěng)合,組建地方級環保艦隊,實現地域內(nèi)資源優勢互補,從而提升環(huán)境治理能力與效力(lì)。

截至2020年6月,中(zhōng)國水網不完全梳(shū)理了近年來成立的省級“環保類”集團:

24家地方省級“環(huán)保類”集團

根據其發起部門、股東結構和業(yè)務類型,我們將這24家省級環保集團有(yǒu)劃分(fèn)為(wéi):水利型、環保(bǎo)型、不特定型。其中水利(lì)型12家,環保型9家,不特定型3家。同(tóng)時,這(zhè)24家省(shěng)級(jí)環保集團(tuán)還具有(yǒu)濃厚的(de)地方政府背景:省國資委15家、省政府3家、省水利廳2家、省財政廳(局)2家以及地方國企2家。

這些省級環保集團大多為(wéi)“全產業鏈條”發展模式,業務綜合性強(qiáng),他們不(bú)僅打通了(le)環保產(chǎn)業鏈(liàn)條上的孤點、痛點、難點,還推動(dòng)了生態環境治理(lǐ)的核心(xīn)技術(shù)、核心產品、核心服務的發(fā)展,在環保產(chǎn)業高質量發展方麵發揮了“領頭羊”的(de)示範引領作用。

可以預見,未來,無論是國資+民企,還是央企、地方環保集團其陣營都將會持續擴大、實力也將繼續增強(qiáng),“強者恒強(qiáng)”或許已經(jīng)勢(shì)不可擋!

中小環保企業如何突圍?

十三五末,國資+民企、央企、地方環保集(jí)團三股新勢力已悄然(rán)形成,且仍在壯大(dà)之中,國資入主民企的互補整合,雖然豐富了行業投資的來源,但同時也影響了行(háng)業已經形成的市場規則和格局,尤其是對中小環保企業的(de)影響,將格外明顯。

“十四五”期間,這三股新勢力,必將同時發力,掀起一股環境治理的新(xīn)高潮!同時,新的產業格局(jú)下,環保行業的“馬太效應”將會愈發明(míng)顯,中小環保(bǎo)企業的生存空間(jiān)將會受到極大挑戰!

甚至有人擔憂,環保行業,已再無“小而(ér)美”!麵對環保行(háng)業新格局下三大勢力的集體發(fā)力,中小環保企(qǐ)業又該如(rú)何突圍?

路徑一:對(duì)於在夾縫中求生的中小環保企業(yè)來說,要專(zhuān)注於“小而美”的市場,避免與行(háng)業巨頭在(zài)環(huán)保市場、區域(yù)等方麵(miàn)直接去進行激烈競爭,而是要在細分、新興領域,做好客(kè)戶服務、渠道維護、產品創新,構築企業核心競爭力。

路徑(jìng)二:尋求特色業務(wù),形成品牌效應,帶動主營業務發展(zhǎn)。這類業務雖未必可以直接為公司創造利益或收(shōu)益有限,但其特(tè)點是經營範圍廣泛,較易形成品牌(pái)知名度,除了能塑造良好的公(gōng)司形象外,還可(kě)獲取客戶信息,篩選客戶,開闊銷(xiāo)售渠道,從而在充分競爭的市場中形成競爭力。

路徑三:做好客戶的二次開發,對於中小環保企業來說,開發新客戶的成(chéng)本(běn)遠遠大於維護老客戶的成本,不管是在站在企業利潤還是企業(yè)發展的角度來看,都要重視老客戶的服務和維護,尤其是要做(zuò)好售後服務,完善售後服務體係,這樣不僅可以贏(yíng)取老客戶的信任,還能留住(zhù)老客戶。

路徑四:創(chuàng)新,包括技術、產(chǎn)品、商業模式(shì)、運營管理等多個(gè)方麵,而無論哪個方麵的創新,往往都會轉化成該企業的核心競爭力,是(shì)企業生存乃至發展壯大的終極武器。尤其對於中小環保企業來說,無論多(duō)難,也不能停下創(chuàng)新的腳步,因為,它就如逆水行(háng)舟,不進則退!

俗話說,“尺有所長,寸有所短”,作為環保全產業鏈中必不可少(shǎo)的一環,中小環保企(qǐ)業對整個產業(yè)鏈條的(de)孕育、誕生和壯(zhuàng)大都起到了非常關(guān)鍵的作用。一(yī)個行業要健康發展,不僅要依賴於行業龍頭的引領,還需(xū)要大量的中小企業來支撐發展。所以,無論何時,小而(ér)美,它都在!